Avec l’aimable autorisation des Editions Syllepse

Madeline est directrice du département juridique de la filiale française d’une multinationale japonaise1. Près d’une vingtaine de personnes, secrétaires, analystes financiers et avocat·es, travaillent sous ses ordres. À l’exception du personnel de sécurité et de ménage, elle est la seule salariée noire de l’entreprise. Les personnes qui l’ont embauchée sont étasuniennes et japonaises. Ses employeurs sont très satisfaits de ses compétences et de son travail. Pourtant lorsqu’elle se déplace en Suisse ou au Luxembourg pour représenter le groupe afin d’établir de gros contrats, elle rencontre toujours des réactions spontanées, souvent contenues, parfois explicites, d’étonnement. Elle n’est jamais celle à laquelle client·es ou collaborateur·trices s’attendaient a priori. Ce qui dans ce monde très socialement privilégié peut occasionner quelques quiproquos. Les contrôleurs de train inspectent méthodiquement ses papiers d’identité lorsqu’elle voyage en classe business. Un matin où elle se rendait plus tôt qu’à l’accoutumée au bureau, habillée en leggings et en baskets afin de profiter de la salle de sport du dernier étage de l’immeuble de l’entreprise, l’un des gardiens l’intercepte avant qu’elle ne monte dans l’ascenseur. Il craignait une intrusion inopportune dans les lieux. Pourtant, elle avait utilisé son badge pour entrer… Comme ses revenus confortables le lui autorisent, il lui arrive de se rendre dans des boutiques de luxe de l’avenue Montaigne à Paris pour faire du shopping. Elle est très souvent suivie de près par les vigiles qui anticipent un possible vol ou alors les vendeuses s’adressent spontanément à elle en anglais, persuadées qu’elle est Africaine-Américaine. Pourtant, Madeline est d’origine guadeloupéenne, donc Française.

Maman d’une petite Ana de 10 ans, elle reçoit aussi les plaintes de sa fille qui s’est vue écartée d’un concours très sélectif de danse classique en raison de ses courbes, jugées trop « généreuses pour une fillette de son âge », et de sa coiffure, tenue pour non conforme aux exigences de la scénographie d’un prestigieux ballet ; sans parler de ces moments d’amusements où les petits camarades d’Ana lui intiment, dans des jeux de rôles, d’occuper la position de servante « pour rigoler », entraînant chez cette dernière incompréhension et désolation. Ces situations saturent la vie quotidienne de cette Française cadre supérieure racialisée comme noire dans ses activités les plus ordinaires, qu’elles soient professionnelles, familiales ou de loisir. Leur accumulation et leur caractère routinier décrivent ce que Philomena Essed qualifie de « racisme quotidien », objet du présent livre, qui définit aussi ce que c’est d’être « racisé·e », terme issu de la sociologie française entré au dictionnaire de la langue française en 2019.

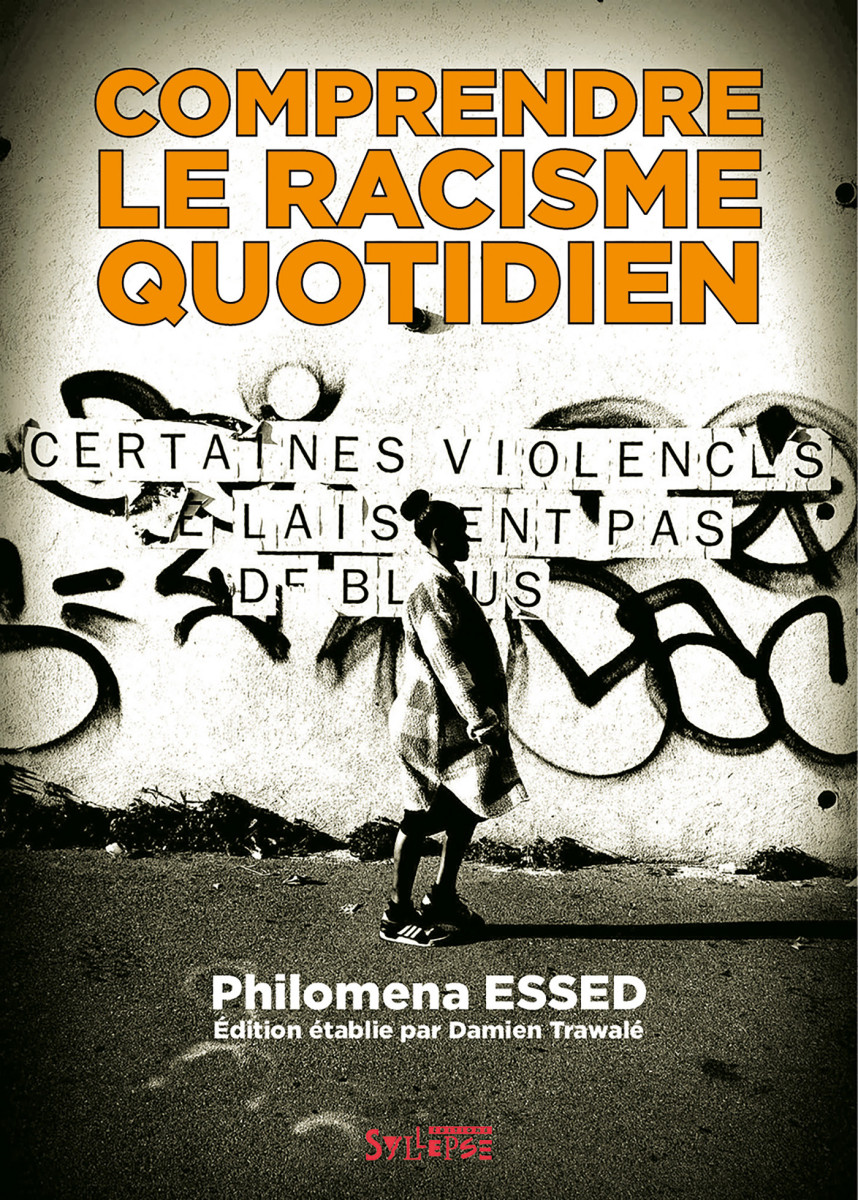

Dans un contexte français où les notions d’« intersectionnalité » et de « racisme systémique » se banalisent dans le vocabulaire politique courant, autant qu’elles font l’objet de controverses politiques et universitaires, il faut se réjouir que les lectrices et lecteurs français·es et francophones puissent découvrir le travail pionner de Philomena Essed. Rendu désormais accessible par une remarquable traduction de Damien Trawalé et Patricia Bass, sous le titre Comprendre le racisme quotidien. L’étude que l’on va lire ici a une histoire et une postérité particulières à l’étranger d’abord, mais aussi en France dans une certaine mesure. J’y reviendrai. Pour comprendre le caractère en son temps pionnier de la recherche dont ce livre est tiré, il faut néanmoins dire quelques mots du contexte dans lequel elle a vu le jour.

Sociologue née aux Pays-Bas de parents de la classe moyenne supérieure, originaires du Suriname (ou Guyane Hollandaise), Philomena Essed a passé sa vie entre cette ex-colonie2néerlandaise d’Amérique du Sud où elle a grandi, les Pays-Bas où elle arrive avec sa famille à l’âge de 14 ans, et les États-Unis où elle réside depuis plus de vingt ans3. Dans ces circulations transatlantiques, le racisme et l’analyse critique de la race, les engagements féministes et en faveur de la justice sociale, ont été indissociablement au cœur de ses préoccupations politiques, sociales et scientifiques. C’est comme étudiante en anthropologie sociale, à la frontière entre monde immigré – condition qui ne fut pas vraiment la sienne, mais définissait plutôt celle de ses parents et de son entourage – et monde intellectuel néerlandais, c’est-à-dire national et bourgeois, qu’elle s’est intéressée à la question raciale, et plus singulièrement à l’expérience vécue du racisme aux Pays-Bas. Basé sur une enquête qualitative par entretiens approfondis et non-directifs conduits à la fin des années 1980 auprès de 55 femmes afro-descendantes diplômées du supérieur, réparties entre les Pays-Bas et les États-Unis (la Californie),Comprendre le racisme quotidien est devenu un classique de la sociologie du racisme et des études de genre outre-Atlantique en raison de son approche novatrice du racisme et des dynamiques de racialisation. Après une précédente recherche menée à une plus petite échelle auprès de femmes migrantes de milieux sociaux variés, originaires du Suriname vivant aux Pays-Bas, Philomena Essed a étendu son exploration de l’expérience vécue du racisme auprès de femmes de même origine migratoire, mais de classes moyennes supérieures, et auprès de femmes Africaines-Américaines, également de classes moyennes supérieures. En s’inscrivant au croisement de la psychologie sociale, de la sociologie et de l’analyse de discours, ce travail venait bousculer les approches dominantes du racisme et des relations entre groupes racialisés qui se concentraient le plus souvent soit sur l’étude des préjugés et des croyances raciales, soit sur l’étude des manifestations institutionnelles du racisme, notamment sous le prisme de l’approche par les discriminations et les politiques publiques. Autre élément majeur du début des années 1990, Philomena Essed venait défier le consensus politico-moral, ancré dans l’opinion majoritaire néerlandaise, qui affirmait que les Pays-Bas étaient – en dépit d’une histoire coloniale qui embrassait la traite esclavagiste atlantique et la colonisation de l’Afrique du Sud ! – un pays de traditions culturelles pluralistes peu touché par le racisme, alors identifié à une réalité historique des États-Unis. Le choix de comparer, au niveau de la recherche doctorale dont sera plus tard tiré ce livre, l’expérience vécue de femmes afro-descendantes diplômées des Pays-Bas et des États-Unis ne doit rien au hasard. Il s’agissait pour la jeune chercheuse, d’une part de contourner l’idée admise que le racisme relevait d’une idéologie du rejet ou de la haine peu présente parmi les élites occidentales cultivées, dites éclairées et progressistes, et d’autre part, de contester l’autre idée de sens commun selon laquelle le racisme se traduirait essentiellement par des discriminations, c’est-à-dire l’inégal accès à des droits et à des opportunités (logement, travail, accès à la santé, etc.).

En se penchant prioritairement sur des femmes noires et métisses de classe moyenne supérieure, souvent universitaires, la sociologue s’est de surcroît donné les moyens d’abstraire l’interprétation de l’expérience de la racisation de logiques d’infériorisation d’emblée déterminées par les conditions socio-économiques de vie des personnes qu’elle a interrogées. De manière très heuristique, cette stratégie méthodologique vient opposer un démenti à la thèse, très en vogue en France – où la recherche s’est longtemps concentrée sur le vécu des travailleuses et travailleurs issu·es de l’immigration postcoloniale, surreprésenté·es dans les classes populaires –, qui assimile les logiques de racialisation à des mécanismes symboliques, parmi d’autres, de mise à l’écart des classes subalternes. Ainsi, là où d’aucuns voudraient voir des logiques de race dans la production des discriminations et des inégalités sociales se trouverait en vérité une reconfiguration de la lutte des classes4. À l’instar de l’expérience de Madeline présentée en ouverture de ce texte, les résultats des travaux de Philomena Essed nous enseignent que les classes supérieures diplômées non-blanches n’échappent pas à des logiques de racialisation, de minorisation, de contrôle, de mise à l’écart et de subalternisation, donnant toute son épaisseur, sa multi-dimensionnalité et son hétérogénéité au « racisme quotidien ». Enfin, focaliser l’analyse sur les femmes a pour autre vertu heuristique d’inscrire la compréhension du racisme de facto dans sa relation coextensive avec le genre. Sans que Philomena Essed forge le concept à peu près contemporain d’« intersectionnalité » – que l’on doit à Kimberlé Crenshaw (1989) –, elle théorise toutefois l’imbrication du genre et de la race dans les rapports sociaux de pouvoir qu’elle qualifie de « racisme genré » (gendered racism). Il faut en effet souligner la dimension véritablement imbriquée, indissociable, de l’identité genrée et de l’assignation raciale dans l’approche du racisme menée ici, tant une réception devenue courante de l’intersectionnalité en France tend à laisser croire que l’analyse intersectionnelle consisterait en l’analyse d’une concaténation ou combinatoire de segments sociaux (classe, race, genre, âge, etc.) juxtaposés dont l’élucidation permettrait de rendre compte de la domination sociale5. Il n’y a donc pas d’un côté le racisme et de l’autre, le sexisme que les chercheur·euses devraient se donner pour tâche de démêler. Au contraire, l’autrice considère qu’il est analytiquement difficile – sinon impossible – de distinguer dans l’expérience de la racisation les aspects qui relèveraient strictement de l’assignation raciale et à l’opposé, ceux qui ne relèveraient que de l’oppression sexiste. Ainsi, uniment race et genre procèdent ensemble des modalités par lesquelles la racisation, dans un contexte spécifique, inscrit un sujet social identifié à un groupe essentialisé dans une place, un rôle ou une fonction fantasmée et généralement à la fois subalterne et genrée.

Ce sont les limites de sa socialisation d’étudiante féministe qui ont confronté Philomena Essed à ses premières interrogations touchant spécifiquement au racisme. Cette précision est importante. Car depuis cette position singulière, la conscience des points aveugles du « nous » rassembleur du mouvement féministe néerlandais a conduit la jeune chercheuse, au début des années 1980, à interroger l’expérience des femmes afro-surinamaises des classes populaires et moyennes parmi lesquelles elle gravitait. On aurait pu croire que l’analyse féministe aurait conduit à l’analyse antiraciste. Tout autre chose s’est pourtant joué dans cette position à la fois politique et épistémique ou « positionnalité » (positionality) selon le terme anglophone, condition d’un regard spécifique et d’émergence d’une question sur le monde social. L’isolement expérientiel, donc intellectuel, parmi des féministes aveugles à l’ampleur de l’expérience du racisme et des discriminations dans la vie des femmes surinamaises a imposé l’investigation du racisme en tant que tel, autrement dit à investir l’invisible pour un regard ou « point de vue » majoritaire. La construction de l’objet de recherche a ainsi soigneusement découlé de la rencontre intime avec l’hégémonie des luttes politiques progressistes aveugles à la race et les discours de déni quant aux formes diverses d’expression du racisme dans le tissu social lui-même. Indissociable de sa socialisation régulière avec des immigré·es du Suriname de classes sociales variées et de sa propre expérience en tant qu’afro-descendante et militante féministe, la démarche de Philomena Essed, qu’il faut donc comprendre comme une véritable entreprise de dévoilement, s’est fondée sur une hypothèse forte : le racisme traverse l’ordre social et imprègne, à divers degrés et de manière différenciée, la vie sociale des personnes noires ou non-blanches plus largement. Et pour démontrer qu’il n’est pas une « affaire étasunienne », il fallait apprécier l’expérience de femmes noires et métisses des Pays-Bas à l’aune de celle de femmes Africaines-Américaines et ainsi donner à lire ce qu’elles ont en partage, mais aussi de distinct, dans leur confrontation ordinaire à la racisation. Paru initialement en anglais chez un éditeur étasunien distribué en Grande-Bretagne et en Inde car l’autrice avait délibérément fait le choix de ne pas écrire sa thèse en néerlandais, Understanding Everyday Racism, a d’abord fait l’objet d’un accueil controversé aux Pays-Bas tout en étant loué aux États-Unis pour son inventivité méthodologique, en même temps que pour son originalité et son audace compte tenu de l’approche comparative inédite qu’il proposait. Venant enrichir les approches courantes de la race et du racisme, il s’est aujourd’hui imposé dans bien des bibliographies de sociologie du racisme et d’études de genre de par le monde.

Traduit en français plus de trente ans après sa publication à l’attention d’un lectorat francophone, les analyses de Philomena Essed font étrangement écho à des débats français incessants. On trouvera en effet de nombreux traits communs entre ce qu’elle décrit de la société néerlandaise du tournant des années 1980-1990 et la société française d’aujourd’hui, plus de vingt ans après le début du 21e siècle. Pourtant, sans doute en raison de sa forte dimension méthodologique qui peut lui donner une apparence aride, en France l’ouvrage est resté connu essentiellement des spécialistes sans qu’il n’ait été jugé utile d’envisager sa traduction, donc de lui offrir une vie au-delà des milieux scientifiques. On le trouve ainsi régulièrement cité dans les travaux de sociologie des discriminations6, entre l’interprétation du racisme comme épreuve morale et comme vécu des « micro-agressions », terme du registre psycho-émotionnel qui n’apparaît pas sous la plume de Philomena Essed7. Il fait partie de l’attirail méthodologique de nombreuses thèses de sociologie consacrées à la race et aux discriminations racistes. Mais cette connaissance ancienne de l’ouvrage ne semble pas avoir entraîné de prise au sérieux des résultats de la recherche ni de discussion large de ses enjeux pour la conceptualisation même de l’objet « racisme » dans un pays comme la France8. Certes, le mot même de « racisme » se révèle ductile dès lors qu’il désigne aussi bien une idéologie ou une doctrine, généralement assimilée aux théories pseudo-scientifiques du 19e siècle, que l’hostilité à l’égard d’un ou plusieurs membres d’un groupe situé au bas d’une hiérarchie entre groupes humains en cela constitués en races. Cette hostilité elle-même fondée sur la croyance dans la supériorité d’une « race » par rapport à d’autres se trouve par exemple cristallisée dans des pratiques institutionalisées (en particulier juridiques), telles qu’on peut l’observer dans la ségrégation du Sud des États-Unis ou dans l’apartheid de l’Afrique du Sud, mais aussi dans la mise en œuvre du code de l’Indigénat dans les colonies françaises ou même dans la division de couleur entre libres et esclaves qui régit les sociétés de plantation des Amériques (Caraïbe, Amériques du Sud et du Nord).

Dans le fond, la notion de « racisme quotidien » théorisée par Philomena Essed perturbe un consensus d’ordre psychologique, en même temps qu’un dogme moral – fruit de l’éthos des démocraties dites « modernes » –, en vertu duquel le racisme serait une réalité du passé et ses résurgences, la pure expression de l’attachement anachronique à de « vieilles idées » antimodernes, à des « passions tristes » dont les groupes minoritaires construits en bouc-émissaires seraient les cibles privilégiées. Ce mot de « racisme » serait donc bien malvenu dans une république qui fonde son pacte social sur le lien civique entre des individus abstraits, toutes et tous membres d’une même communauté d’égaux. Pour peu qu’on veuille lire Comprendre le racisme quotidien autrement que comme un ouvrage offrant un protocole d’enquête à des chercheur·euses, que l’on consente encore à se départir des définitions étroites – et rassurantes – du racisme pour mieux le sociologiser, on se rendra vite compte que la démonstration confronte à l’idée dérangeante que le racisme est une réalité prégnante du présent, qu’il est mobile, voire ubiquitaire. C’est sans doute l’une des difficultés théoriques et épistémologiques de l’analyse : si le racisme est partout, c’est qu’il n’est peut-être nulle part après tout ! Or l’intérêt de l’ouvrage, qui explique sa postérité, est d’offrir l’appareillage théorique permettant d’identifier et d’analyser, donc de comprendre, les manifestations contemporaines du racisme dans des démocraties hétérogènes ou pluriethniques en raison des legs sociaux de l’esclavage et des migrations venues des anciennes colonies. Le racisme quotidien n’est pas ici celui de l’insulte, du trait d’humour sans équivoque ou de l’agression raciste susceptible de faire l’objet d’un dépôt de plainte, ni celui de l’interpellation policière fondée sur le délit de faciès, ni même celui du militantisme politique ou médiatique de groupuscules d’extrême droite inquiets du « grand remplacement ». La contemporanéité du racisme que décrit Essed s’inscrit dans l’étoffe même du social, dans la banalité du quotidien, et à ce titre se caractérise, non par son éclat ni son bruit, mais bel et bien par son invisibilité, par son caractère microscopique. Ni racisme idéologico-politique ni racisme institutionnel stricto sensu, le racisme quotidien « est l’intégration du racisme dans des situations quotidiennes par le biais de pratiques (cognitives et comportementales […]) qui activent des relations de pouvoir sous-jacentes9 ». Défini de la sorte, il est un racisme actif ou en acte, processuel et relationnel, produit dans les relations sociales elles-mêmes, celles-ci impliquant des rapports de pouvoir entre individus appartenant à des groupes minoritaires et majoritaires. Plus encore, précise la sociologue, « le racisme quotidien n’existe pas au singulier, mais seulement au pluriel, en tant que complexe de pratiques et de situations cumulatives et liées les unes aux autres10 ».

Le livre restitue en une analyse longuement détaillée l’expérience de Rosa N., afro-surinamaise, médecin gériatre en établissement hospitalier, présentée en cas idéal-typique de la réalité hétérogène du « racisme quotidien ». « L’histoire de Rosa N., explique Essed, ne rapporte pas d’idéologies racistes ou de mouvements racistes ou fascistes organisés. Elle relate simplement ses expériences quotidiennes dans des situations de routine impliquant des personnes “normales”11. » Il ne s’agit pas pour l’autrice de restituer le vécu au sens simplement émotionnel ou moral des personnes enquêtées dont Rosa N., mais bel et bien de reconstituer de l’intérieur, c’est-à-dire à partir de leur perspective (donc de leur point de vue et de leur position sociale), le savoir expérientiel qu’elles élaborent à titre personnel et par interconnaissance à propos de situations accumulées, répétées dans la vie de tous les jours et contextualisées rendant compte du maillage socio-racial qui les enserre et dessine les contours de ce racisme spécifique qu’est le racisme quotidien. Les détails et éléments de contexte rapportés par Rosa N. permettent à la sociologue de resituer l’enquêtée dans une structure relationnelle et institutionnelle plus large qui la dépasse et sans laquelle il ne serait pas possible de comprendre les enjeux et la nature de son expérience sociale. Ainsi, précise Essed :

En raison de sa profession, un nombre proportionnellement élevé de membres du groupe dominant auxquels elle est confrontée dans ses interactions quotidiennes appartiennent à l’« élite » néerlandaise éduquée. Les relations entre Rosa N. et les membres du groupe dominant sont racialisées parce qu’elles sont structurées par les stratifications plus larges de la société.

Dans le même sens, l’expérience de Madeline évoquée précédemment n’est pas réductible à sa seule interaction, prise isolément, avec l’agent de sécurité de l’immeuble de son entreprise par exemple, ni encore à l’étonnement de la vendeuse qui découvre qu’elle n’est pas Africaine-Américaine. Elle ne peut être comprise qu’au regard de la position de Madeline dont l’identité de femme, noire, en outre isolée dans son milieu social et professionnel élitiste, la singularise par rapport à la norme définie par le groupe majoritaire, implicitement blanche. Le racisme quotidien dans la vie de Madeline ne se comprend qu’à l’aune de cette accumulation routinière de circonstances qui l’inscrivent à côté de la place qu’elle occupe socialement et qui ce faisant, définissent la place à laquelle elle est a priori attendue, sa place, supposément « naturelle » et généralement inférieure à celle du groupe majoritaire – ceci pouvant arriver par exemple, même quand le vigile dans l’immeuble ou le contrôleur est une personne noire comme elle, car il n’appartient pas à la norme de majorité. On comprend par-là, et Philomena Essed y insiste plusieurs fois dans le livre, que le racisme quotidien n’est pas un phénomène individuel ni psychologique, simple affaire de préjugés ou d’hostilité à l’égard d’un·e autre, ni même un phénomène étroitement institutionnel, mais bel et bien un processus fluide et relationnel qui traverse les interactions sociales, celles-ci étant sous-tendues par des dynamiques de pouvoir et des hiérarchies sociales historiquement construites. En effet, Rosa N. et Madeline ne correspondent pas à l’idée préconçue, tenue pour évidente, au préjugé donc, de l’expert dans un cas et de la femme fortunée, dans l’autre. Parce qu’elles ne sont pas à leur place présumée, elles sont rappelées à l’ordre racial par des tiers (supérieurs hiérarchiques, collègues, interlocuteurs ordinaires) sous la forme, selon Essed, de la marginalisation, de la « problématisation » (le fait par exemple que leur présence soit remise en cause ou tenue pour incongrue ou qu’elles soient encore sous-estimées) et de la neutralisation (containment). Pour le dire autrement, leur présence « détonne » dans des milieux sociaux dont la hiérarchie n’est pas seulement socio-économique, mais aussi, on le voit à travers ces interactions, en dernière instance racialisée (et genrée).

La force du travail de Philomena Essed fut de saisir, sans doute avec plus de finesse que ne le permet la notion englobante de « racisme systémique », les intrications entre micro-interactions et macrostructures dans le cours ordinaire de la quotidienneté et de les analyser dans leur interdépendance. En déconstruisant les modalités de formation de la connaissance interne du racisme par les personnes qui le vivent au quotidien – des femmes afro-descendantes –, le livre montre de manière détaillée que les routines de pensée (cognitions) qui associent mécaniquement et régulièrement une couleur de peau, un genre, des traits ou phénotypes, à des comportements, des places ou fonctions sociales, et qui sont elles-mêmes indissociables de pratiques sociales exercées par des acteurs tant individuels qu’institutionnels, sont enracinées dans des représentations sociales dominantes héritées. Ces routines de pensées, manières ordinaires de voir le monde et d’interagir avec lui, font en effet peser sur des corps des attentes sociales spécifiques déterminées par des préjugés historiques. Il en découle que dans des sociétés façonnées, même à des degrés divers, par l’histoire coloniale, l’ordre social se présente nécessairement comme un ordre racial. Toute la tâche de la recherche est alors d’aider à discerner l’ampleur de ces effets d’héritage dans les représentations sociales et surtout leur part agissante dans les relations sociales, nécessairement inscrites dans des situations sociales spécifiques et contextualisées. De manière plus cruciale et au-delà du monde universitaire, dans un pays où l’idéal universaliste se confond en pratique avec le déni du caractère racial de l’ordre social ou avec le tabou de la race comme rapport social, on peut faire le pari que l’ouvrage de Philomena Essed offrira à ses lectrices et lecteurs français·es, les outils intellectuels pour dessiller les yeux et décrypter les ressorts cachés de la domination raciale dans leur quotidien comme dans celui de leur entourage. S’il n’est pas possible de combattre le racisme quotidien sans interroger le caractère d’évidence des valeurs hégémoniques de l’ordre social, une telle entreprise réclame au moins de recouvrer la vue sur l’ordinaire des relations sociales.

Silyane Larcher

Chargée de recherche au CNRS en sciences politiques et professeure associée en Études de genre et des sexualités à l’université Northwestern (États-Unis).

Philomena Essed : Comprendre le racisme au quotidien

Edition établie par Damien Trawalé

Traduit de l’anglais par Damien Trawalé et Patricia Bass

https://www.syllepse.net/comprendre-le-racisme-quotidien-_r_22_i_1072.html

1. NdÉ. Madeline est ici le prénom fictif d’une connaissance proche qui existe réellement et dont j’ai toutefois modifié quelques caractérisations pour protéger l’anonymat. Cette situation ordinaire permet d’introduire le sujet de l’ouvrage ici donné à lire, mais aussi les effets très concrets de socialisation des femmes universitaires afrodescendantes, également objet du texte d’Essed.

2. Le territoire devient largement autonome en 1954, puis officiellement indépendant en 1975.

3. Pour en savoir plus sur le parcours biographique et intellectuel de l’autrice, voir Philomena Essed et Silyane Larcher, « Conversation avec Philomena Essed », Raisons politiques : revue de théorie politique, n° 89, février, 2023, p. 77-95.

4. Ce problème fut au cœur de la controverse qui opposa Gérard Noiriel, historien de l’immigration, et Éric Fassin, sociologue du genre, sur la pertinence du recours à la catégorie analytique de race et à l’usage de l’intersectionnalité dans la sociologie française. Voir Abdellali Hajjat et Silyane Larcher (dir.), « Intersectionnalité », Mouvements, 2019, https://mouvements.info/intersectionnalite/. Voir aussi Sarah Mazouz, Race, Paris, Anamosa, 2021.

5. Pour une analyse plus détaillée de cette réception on lira avec profit Evélia Mayenga, « Les traductions françaises de l’intersectionnalité : race, mondes académiques et profits intellectuels », Marronnages : les questions raciales au crible des sciences sociales, n° 2 (1), https://doi.org/10.5281/zenodo.10246750. Contre l’appauvrissement de l’intersectionnalité dans ses usages et circulations, voir, par Jennifer, Nash, une des figures montantes du féminisme noir étatsunien, Réinventer le féminisme noir : au-delà de l’intersectionnalité, Nantes, Aldéia, 2022. Voir également Jules Falquet, Imbrication : femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, Vulaines-sur-Seine, Le Croquant, 2019.

6. Voir Didier, Fassin, « Nommer, interpréter : le sens commun de la question raciale », dans Didier Fassin et Éric, Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, p. 35 ; François Dubet et col., Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations, Paris, Le Seuil, 2013, p. 11 ; Julien Talpin et col., L’épreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires, Paris, Alpha, 2023, p. 29. Sur les microagressions, terme forgé en 1970 par un psychologue africain-américain, voir plus largement Derald Wing Sue, Microagressions in Everyday Life. Race, Gender and Sexual Orientation, New York, Wiley Press, 2010.

7. Un article récent souligne cette mésinterprétation de la recherche consistant à assimiler le « racisme quotidien » aux « micro-agressions », deux concepts pourtant distincts, les secondes ne constituant qu’une dimension du premier. Voir Dounia Bourabain et Pieter-Paul Verhaeghe, « Everyday Racism in Social Science Research. A Systematic Revie », Du Bois Review. Social Science Research on Race, n° 18-2, 2021, p. 221-250.

8. Chose que saisit très bien la sociologue africaine-américaine Trica Keaton dans un ouvrage récent, explicitement inspiré des travaux de Philomena Essed. Voir Trica Keaton, #You Know You’re Black in France When : The Fact of Everyday Antiblackness, Cambridge, MIT Press, 2023.

9. Philomena Essed, Understanding Everyday Racism. An Interdisciplinary Theory, Newbury Park, Sage, 1991, p. 50.

10. Ibid., p. 147.

11. Ibid., p. 164.