La question calédonienne est une question coloniale, et le colonialisme est une violence : né dans la violence, prolongé par la violence, enfantant la violence. Rappel, professionnellement vécu, par un retour aux sources du processus de décolonisation ouvert par Michel Rocard en 1988 et fermé par Emmanuel Macron en 2021.

L’amnésie politique et médiatique qui règne sur l’histoire récente de la Nouvelle-Calédonie m’a incité à écrire ce billet, en accompagnement de la couverture par Mediapart de l’actualité de ce territoire. Dans une récente vidéo de Brut, fort pertinente au demeurant, même Pascal Blanchard, pourtant spécialisé dans l’histoire critique du colonialisme français, s’en tient à des généralités sur l’origine de la crise actuelle, au point de relativiser l’aveuglement du pouvoir macroniste alors qu’il repose sur l’oubli, voire la négation, de quelques vérités historiques (lire cette analyse d’Ellen Salvi).

Reprenons, en invitant lectrices et lecteurs (abonnez-vous !) à visiter tous les articles de Mediapart qui témoignent de l’engagement collectif de notre rédaction sur cette question où se joue notre relation au monde et aux autres. Ils sont en partie réunis dans ce dossier où vous retrouverez notamment une série de reportages de Carine Fouteau, dont on peut lire aussi cette récente analyse, ainsi qu’une série historique de Lucie Delaporte sur le projet colonial en Nouvelle-Calédonie.

Tout part de l’année 1988. La cohabitation de deux années entre François Mitterrand, président de la République élu à gauche, et Jacques Chirac, premier ministre tenant de la droite, arrive à son terme dont l’élection présidentielle est l’échéance. Or leur duel électoral franco-français fera aux antipodes un martyr, le peuple kanak, renvoyé aux pires heures de la violence coloniale.

Le Chirac de cette époque n’est pas celui du musée du Quai Branly, de la passion des arts primitifs et de l’amour des peuples premiers. Encore moins du refus du colonialisme (israélien, à Jérusalem) ou de l’impérialisme (américain, en Irak). À droite toute, il défend une illusion de puissance impériale et de supériorité civilisationnelle. Sans doute par opportunisme politicien, mais cela ne l’empêchera pas d’épouser l’éternel refrain des colonialismes : la déshumanisation du peuple conquis et dominé. « La barbarie de ces hommes, si l’on peut les appeler ainsi », dira-t-il après l’assaut par des indépendantistes du FLNKS de la gendarmerie de Fayaoué, sur l’île d’Ouvéa.

Avec cet événement, le 22 avril 1988, s’ouvre une tragédie antique dont les plaies ne sont toujours pas refermées en Kanaky. Des plaies qu’au choix, l’inconscience, l’ignorance ou l’aveuglement d’Emmanuel Macron, doublées de l’incompétence de son ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, ont aggravées. Leurs premiers responsables sont Jacques Chirac, son gouvernement et sa majorité : contre l’avis des forces rassemblées au sein du FLNKS, qui porte la voix du peuple kanak colonisé, ils imposent que l’élection présidentielle française de 1988 coïncide avec des élections régionales néo-calédoniennes, dans le cadre d’un nouveau statut jugé défavorable aux indépendantistes. Lesquels appellent, en riposte, à un « boycott actif » des élections.

Dans un ordre inversé, ce sont exactement les mêmes fautes qui ont été rééditées par le pouvoir actuel : d’abord imposer un calendrier électoral contre la volonté des représentants légitimes du peuple kanak (ce fut la tenue avancée à fin 2021 du troisième référendum d’autodétermination, contre l’avis du FLNKS qui appellera à son boycott, traduit par plus de 56% d’abstentions) ; puis imposer un changement du corps électoral afin de relancer une colonisation de peuplement française qui rende minoritaire les populations océaniennes originelles (c’est ce qui se joue aujourd’hui avec la question du « dégel » auquel s’opposent les indépendantistes). Comme l’ont dit, sans être entendus, tous les connaisseurs du dossier – savants, fonctionnaires, politiques –, les mêmes causes ne pouvaient que produire les mêmes effets : la violence (lire ces deux articles prophétiques d’Ellen Salvi en 2021, ici et là).

Mais revenons à 1988, année qui s’inscrit dans une décennie terrible pour la Nouvelle-Calédonie, marquée par une radicalisation de la violence étatique et caldoche – la communauté d’origine européenne – contre les aspirations indépendantistes kanak, lesquelles se radicalisent en retour. En témoignent en 1984 la « fusillade » (un massacre) de Hienghène (territoire de la tribu du principal dirigeant du FLNKS Jean-Marie Tjibaou) et en 1985 la « neutralisation » (une exécution) d’Eloi Machoro (leader extrêmement populaire dans la jeunesse kanak). Faisant fi de ce contexte, qui prolongeait une longue histoire d’injustice coloniale dont s’émut la communarde déportée Louise Michel, solidaire de l’insurrection kanak de 1878, Jacques Chirac fit donc le choix de foncer dans le tas.

Le « boycott actif » des élections, présidentielle et régionales, préconisé par le FLNKS se traduit alors par des actions militantes sur tout le territoire néo-calédonien. Mais l’une, sur Ouvéa, la plus petites des îles Loyauté (si l’on excepte la minuscule Tiga), tourne très mal. Quatre gendarmes sont tués dans la tentative de prise, aux fins de l’occuper, de la gendarmerie de Fayaoué, au centre de l’île. Une partie des gendarmes est ensuite emmenée de force par les indépendantistes kanak dans une grotte du nord de l’île, sur le territoire de la tribu de Gossanah. À la manière kanak, dont la culture n’est ni autoritaire ni verticale, c’est une action localisée qui, malgré sa violence, aurait sans doute pu se résoudre par une patiente négociation, sans chercher à précipiter son dénouement à tout prix avant le second tour de l’élection présidentielle.

Ce ne fut pas le choix du pouvoir français qui se comporta comme s’il était en péril, fragile et faible. Le drame qui s’ensuivit va se jouer sur seulement quatorze journées, du 22 avril au 5 mai 1988, mais, pas loin de quatre décennies plus tard, il habite encore la mémoire kanak, jusque dans ses déchirures. Car c’est une tragédie fondatrice, qui porte à la fois le malheur et l’espoir. L’espoir, c’est que, de la catastrophe, va naître un sursaut, grâce à l’intelligence politique (et anticolonialiste) du premier ministre Michel Rocard : ce seront les accords de Matignon de la fin de l’année 1988 qui vont fonder un processus de décolonisation validé par les deux camps néo-calédoniens, représentés par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou dont la poignée de main du 26 juin 1988 prendra la dimension d’un geste historique.

Il s’en est suivi une dynamique, aussi bien économique que politique, qui a permis aux élus indépendantistes de prendre des responsabilités, de gouverner des régions, de diriger l’exécutif. À bientôt quarante années de la tragédie, la Nouvelle-Calédonie est évidemment différente, avec de nouvelles élites kanak (dont d’ailleurs l’actuel directeur du musée du Quai Branly, Emmanuel Kasarhérou). Les nouvelles générations, de toutes communautés, construisent des échappées nouvelles qui sortent des affrontements anciens. C’est d’ailleurs ce qu’exprima, dans Le Monde en 2020, une tribune critique du livre de Mediapart, dirigé par Joseph Confavreux, sur la Nouvelle-Calédonie, à laquelle j’ai répondu en plaidant la persistance de la question coloniale.

Les événements actuels nous donnent raison. Quels que soient les progrès (économiques, culturels, éducatifs, etc.) obtenus depuis 1988 (qui ont aussi creusé les inégalités sociales), on ne saurait oublier qu’ils ont été permis par l’affirmation, dans les accords de Matignon puis de Nouméa, de l’injustice coloniale et de la légitimité d’une décolonisation. Ce qui suppose de mener à son terme ce processus d’autodétermination, sans renier la parole donnée ni tricher sur la règle du jeu. Pour en convenir avec honnêteté, il suffit de se reporter aux textes des accords de Matignon en 1988, puis de l’accord de Nouméa de 1998.

De cette prise de conscience, le massacre d’Ouvéa restera, pour toujours, le point de départ. Grâce aux révélations de la presse (Le Monde en l’espèce, où je faisais tandem avec Georges Marion) et de la Ligue des droits de l’homme (qui les prolongea par une commission d’enquête), le pouvoir français comprit qu’il était dans l’impasse. S’il s’entêtait à poursuivre les preneurs d’otages survivants d’Ouvéa, il risquait de devoir affronter des procédures judiciaires lui demandant des comptes sur une violence coloniale sans précédent depuis la guerre d’Algérie, dont la préméditation gouvernementale allait au-delà des répressions sanglantes qu’ont connues la Martinique (1959) ou la Guadeloupe (1967).

Car le malheur, cet envers de l’espoir qui, en même temps, lui servit paradoxalement de tremplin, ce fut la violence inimaginable de la riposte de l’État français à la prise d’otages d’Ouvéa : aucunement une opération de police, mais une déclaration de guerre totale avec des opérations confiées aux unités d’élite de l’armée française sous la direction d’un haut gradé militaire, le général Jacques Vidal, qui avait commencé sa carrière à la fin de la guerre d’Algérie. Chef des armées, François Mitterrand aurait pu se mettre en travers. Mais, à quelques jours du second tour de la présidentielle, il ne le fit pas, sans doute par peur de perdre des voix au nom de l’ordre et de la sécurité (sans compter que sa biographie politique n’en fait pas un anticolonialiste convaincu).

Dès lors, Jacques Chirac, secondé en Nouvelle-Calédonie par Bernard Pons, ministre des Outre-mer qui considéra que « l’honneur de la France » était en jeu, put imposer la solution de force. Il dédaigna les appels à la temporisation que lançaient les dirigeants du FLNKS, eux-mêmes dépassés par la radicalité de l’action menée à Ouvéa par le militant Alphonse Dianou, non-violent poussé à bout par la domination coloniale ainsi que le campa en 2018 l’écrivain Joseph Andras (lire le compte-rendu d’Antoine Perraud). Comme toujours dès que le poison colonial fait son effet funeste, la force employée fut démesurée : sortie de ses gonds, elle se déchaîna à l’écart des règles professionnelles et des conventions humanitaires. Sur place, à Gossanah,, il y eut ainsi des interrogatoires musclés, des tortures physiques, y compris à la matraque électrique – gégène moderne portable (ici, mon article d’août 1988 dans Le Monde) –, à l’encontre des populations civiles dans l’espoir de localiser la grotte où étaient détenus les otages.

Puis, à la fin, ce fut un assaut sans pitié dont le bilan de vingt-et-un morts – dix-neuf militants kanak, deux militaires français – cache l’impensable violence : plus de dix mille munitions tirées en un temps record, des assauts menés au lance-flammes, au minimum cinq « corvées de bois » (exécutions de prisonniers vivants), un déchainement totalement disproportionné si l’on met en balance la compétence militaire des deux camps : d’un côté, des militants kanak, pour la plupart très jeunes, sans aucune expérience du combat ; de l’autre, toutes, je dis bien toutes, les unités d’élites de l’armée française (GIGN et EPIGN pour la gendarmerie, Commando Hubert pour la marine, 11e RPC dit 11e Choc pour l’armée de terre – bras armé de la DGSE, dissous depuis, en 1993), autrement professionnelles, entraînées et équipées.

Ces faits sont aujourd’hui largement documentés. Les révélations initiales du Monde ont été depuis complétées (j’en ai rendu compte récemment dans ce podcast), notamment par une investigation aussi discrète que patiente d’un journaliste à la retraite, Jean-Guy Gourson, à laquelle Mediapart a donné un large écho sous la plume de Joseph Confavreux. Nous avons aussi diffusé en 2017 Retour à Ouvéa, un film de Mehdi Lallaoui qui a également réalisé un portrait de Jean-Marie Tjibaou. Et l’on trouvera sur Mediapart, notamment ici par Joseph Confavreux et là par Julien Sartre, bien d’autres reportages qui rendent compte de ce passé qui, là-bas, ne passe pas. Enfin, dès 2008, un documentaire d’Élizabeth Drévillon autopsia ce massacre « côté tueurs ».

« Exterminez toutes ces brutes ! » : la phrase prêtée par Joseph Conrad au colonel Kurtz, le personnage central d’Au cœur des ténèbres, roman qui inspira Apocalypse Now, le célèbre film de Francis Ford Coppola sur la guerre américaine au Vietnam, pourrait résumer ce qui se joua, le 5 mai 1988, sur cette île de l’Océan Pacifique. Ce fut un assaut d’un autre temps, digne de ces terrifiantes épopées coloniales du XIXe siècle que les légendes patriotiques glorifiaient sans retenue, ainsi que le rappela François Maspero dans L’honneur de Saint-Arnaud. À l’époque, les armées européennes n’hésitaient pas à raser des villages, à couper des têtes, à massacrer des civils – ce dont témoignèrent, en France, quelques rares consciences, dont un médecin militaire, Paul Vigné d’Octon.

Mais nous étions en 1988… Même si la France restait – et reste toujours – la dernière puissance coloniale directe, la décolonisation faisait désormais partie du droit international avec un comité ad hoc aux Nations unies qui, d’ailleurs, inscrit toujours la Nouvelle-Calédonie parmi les territoires en attente de leur autodétermination. Le massacre d’Ouvéa a donc surgi comme un anachronisme, un retour sidérant du refoulé colonial sous son pire visage. Son souvenir est une marque indélébile dans la conscience kanak et au-delà, pour toutes les communautés du territoire néo-calédonien, voire du monde océanien. Mais, s’agissant du peuple kanak, c’est un traumatisme redoublé car, au crime colonial, s’est ajouté une incommensurable déchirure fratricide. Et je suis stupéfait de constater que, dans les actuels rappels chronologiques des médias, cette dimension est totalement occultée, presque jamais mentionnée.

Car, en 1989, un an après le massacre d’Ouvéa, lors de la cérémonie commémorative organisée dans l’île, les deux principaux leaders du FLNKS, Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné, furent assassinés par l’un de leurs camarades de lutte, Djubelly Wéa, figure indépendantiste de la tribu de Gossanah. Ancien pasteur, violenté comme d’autres durant les interrogatoires ayant précédé l’assaut contre la grotte, faisant partie des militants un temps emprisonnés ensuite en France, il portait le ressentiment de sa tribu d’avoir été livrée à son triste sort par des dirigeants indépendantistes, ceux de la Grande Terre, impuissants ou inconséquents. Une tragédie antique, en effet, digne des classiques grecs.

À l’époque, un livre remarquable, hélas oublié, en témoigna : journaliste ayant choisi l’immersion comme moyen d’investigation, à la manière de l’Allemand Günter Wallraff (elle le fit à propos de l’extrême droite renaissante, puis de l’immigration dite clandestine), Anne Tristan vécut une année à Gossanah, après l’assaut de 1988 et avant les meurtres de 1989, côtoyant celui qui allait tuer Tjibaou et Yeiwéné. Lire ou relire aujourd’hui L’autre monde, sous-titré Un passage en Kanaky, c’est prendre la mesure d’une blessure difficilement guérissable. Il fallut plusieurs décennies pour qu’une coutume de réconciliation entre les trois tribus concernées réduise le fossé qui s’était creusé entre Kanak luttant pour la même cause (Tjibaou, le pardon, film de Gilles Dagneau et Walles Kotra, en rend compte).

Mais il suffit de visionner Les enfants de la patrie, film documentaire de Eva Sehet et Maxime Caperan tourné à Ouvéa en 2018 lors du trentième anniversaire du massacre, pour comprendre que les blessures ne sont pas cicatrisées. Emmanuel Macron, qui a été élu président l’année précédente (après avoir dit, à Alger, que le colonialisme est « un crime contre l’humanité »), est alors en Nouvelle-Calédonie et veut absolument se rendre dans l’île au jour des commémorations. Les gens de Gossanah, que l’on sent à l’écart de ce qui s’est construit depuis trente ans, toujours hantés par le souvenir de la tragédie au point de la mettre en scène chaque année, ne veulent pas en entendre parler. Ils sont prêts à recevoir le président de la République mais à une autre date. Par respect pour leurs morts.

Emmanuel Macron va passer outre. Le film montre les gens de Gossanah, emmenés par Macky Wéa, le frère de Dubelly Wéa, tenus à l’écart par un barrage de gendarmes mobiles. Humiliés, frustrés, et néanmoins pacifiques, décidant finalement de faire demi-tour. Diffusé en 2023 sur la chaîne Caledonia, ce documentaire a eu un fort retentissement sur le territoire. Ses réalisateurs disent que la scène du barrage inaugure la suite des événements, exprimant la rupture du dialogue, de l’écoute et de la patience, de la palabre et du silence, par le plus haut représentant de la France. Et manifestant le mépris d’un pouvoir qui s’imagine supérieur, jusqu’à manquer de respect.

« La terre est le sang des morts » : figure tutélaire de l’anthropologie océanienne, Jean Guiart (son petit-fils blogue sur Mediapart) popularisa cette expression, au point d’en faire le titre d’un de ses livres, paru en 1983. « La terre est faite du sang des morts, écrit-il, et nous voulons cette terre parce que nous devons pouvoir nous retrouver face à face avec nos morts, qui constituent, avec le lien qui nous lie à la terre qu’ils composent, le soubassement de notre société et notre tradition essentielle. Telle est la conviction profonde, indéfiniment répétée sous toutes sortes de formes, d’une Nouvelle-Calédonie mélanésienne qui se veut aujourd’hui appelée kanak. »

La terre, le sang, les morts… Chaque fois que je cours au Jardin des Plantes à Paris, je pense à la Kanaky en passant devant l’orme blanc qui y a été planté en 2014 quand la France a restitué à ses descendants le crâne du chef Ataï, tué lors de l’insurrection de 1878. Et je ne manque jamais de la saluer, en criant simplement : « Ataï ! »

Edwy Plenel

https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/180524/en-kanaky-la-terre-est-le-sang-des-morts

En complément possible :

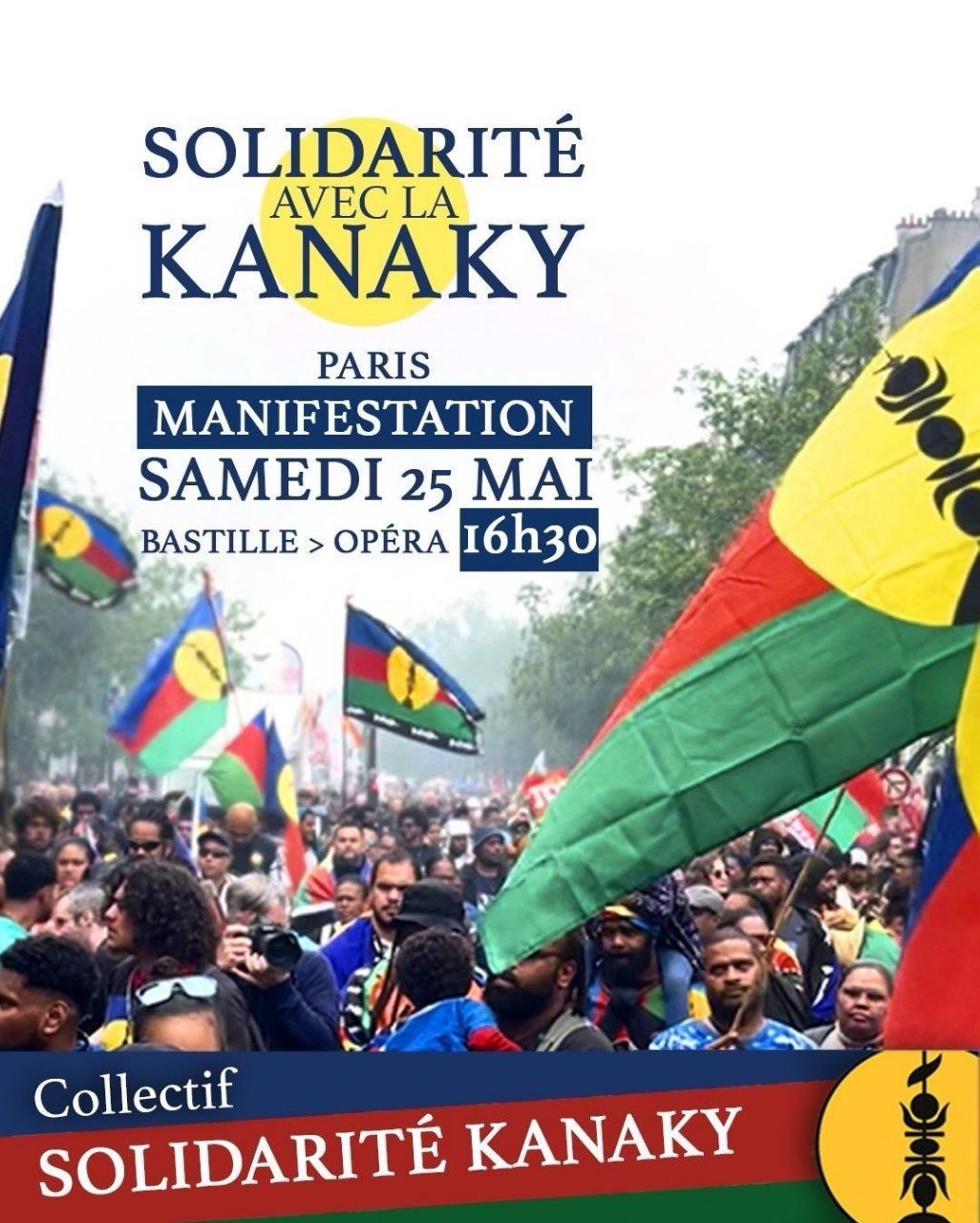

Collectif Solidarité Kanaky – Kanaky/Nouvelle-Calédonie : NON au dégel du corps électoral ! NON à la recolonisation !

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/13/collectif-solidarite-kanaky-kanaky-nouvelle-caledonie/

Kanaky/Nouvelle-Calédonie : la lourde responsabilité du gouvernement français

Le Congrès vote une résolution demandant le retrait du projet de loi sur le corps électoral

Communiqué CCAT

LDH : Nouvelle-Calédonie : plutôt qu’une politique arrogante, un dialogue démocratique pour parvenir à la décolonisation

Survie : Kanaky-Nouvelle Calédonie : contre la violence coloniale

Communiqué de l’USTKE

Communiqué du PALIMA sur la situation en Kanaky

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/17/kanaky-nouvelle-caledonie-la-lourde-responsabilite-du-gouvernement-francais/

Collectif Solidarité Kanaky – Kanaky/Nouvelle-Calédonie :

NON au dégel du corps électoral ! NON à la recolonisation !

La chasse aux Kanak est ouverte…

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/13/collectif-solidarite-kanaky-kanaky-nouvelle-caledonie/

Benoît Godin : Le dégel du corps électoral prêt à enflammer la Kanaky-Nouvelle-Calédonie

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/07/le-degel-du-corps-electoral-pret-a-enflammer-la-kanaky-nouvelle-caledonie/

Non à la mise en péril du processus de décolonisation en Nouvelle-Caledonie

Samedi 16 mai. Nouméa. Chronique d’Hamid Mokaddem

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/04/kanaky-c.pdf

« Le personnel politique en charge du dossier calédonien fait mine d’ignorer le poids de l’histoire »

De fortes mobilisations et émeutes ébranlent Nouméa depuis l’adoption par le Sénat d’un projet de loi de réforme du corps électoral. Les événements ont déjà fait six morts et l’état d’urgence a été décrété le mercredi 15 mai dernier. Isabelle Merle, spécialiste de l’histoire coloniale des territoires du Pacifique, revient sur une situation explosive.

https://theconversation.com/le-personnel-politique-en-charge-du-dossier-caledonien-fait-mine-dignorer-le-poids-de-lhistoire-230589

Déclaration conjointe des Ldh française et calédonienne : l’urgence d’un retour au calme en Nouvelle-Calédonie par la reprise du dialogue

Le 14 mai 2024, l’Assemblée nationale a adopté, après le Sénat, le projet de loi constitutionnelle permettant le dégel du corps électoral calédonien pour les élections provinciales. La discussion puis l’adoption de ce projet ont provoqué un embrasement à Nouméa et dans les communes proches. La mise en place de barrages et la destruction de biens ont produit le désordre, la destruction et la mort, ramenant la Nouvelle-Calédonie aux heures les plus sombres de son histoire.

Le processus initié par les accords de Matignon-Oudinot de 1988 avait permis de ramener la paix civile dans l’archipel, puis par l’accord de Nouméa de 1998, qui avait acté le processus de partage de souveraineté entre la France et la Nouvelle-Calédonie, avant un éventuel transfert total en cas de vote pour l’indépendance.

La décolonisation de la Nouvelle-Calédonie était la finalité reconnue de ce processus politique et l’accord de Nouméa actait qu’elle « est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d’établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps » et que la « France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie ». Ce texte a été inscrit dans la Constitution en 1999 et la France s’y est engagée.

Lors du compromis historique des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, le peuple colonisé avait tendu la main aux diverses communautés, en reconnaissant qu’elles n’avaient pas d’autre pays. Lors de l’accord de Nouméa, il avait aussi accepté que les personnes ayant leurs attaches sur le « Caillou » puissent voter pour le référendum [1], c’est-à-dire engager leur avenir, et puissent gérer en commun la Nouvelle-Calédonie [2]. Pour la première fois, un peuple colonisé décidait de fonder un avenir en commun avec ses colonisateurs, et la France s’était engagée à créer les conditions de la décolonisation de leur territoire. C’est ce fragile équilibre qu’actait un corps électoral glissant pour les élections provinciales et pour les référendums d’autodétermination[3]. Ce corps électoral a été gelé en 2007 par l’Etat sans concertation [4].

Tout le processus de paix, symbolisé par la poignée de main entre Jacques Lafleur (Rassemblement pour la Calédonie dans la République – RPCR) et Jean-Marie Tjibaou (Front de libération nationale kanak et socialiste – FNLKS) a permis que le pays évolue, que les jeunes générations se parlent et se comprennent.

Le 9 avril dernier, la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie avait rappelé la devise du Caillou : « Terre de parole, terre de partage » et avait exhorté le gouvernement à reprendre le dialogue dans l’esprit des accords de Nouméa. Le 19 avril 2024, elle a demandé au président de la République d’envoyer une « mission de dialogue » en l’alertant sur les risques d’explosion des jeunes kanaks.

Si le retour au calme et à la sécurité pour toutes et tous est une nécessité, il ne peut advenir sans un geste politique du gouvernement français pour faire baisser les tensions.

Les LDH française et calédonienne appellent donc ensemble Emmanuel Macron à reconsidérer avec les dirigeants politiques locaux le projet d’avenir du pays, afin de rouvrir un espace pour le dialogue et à reprendre le processus de paix, dans la perspective d’un nouvel accord, respectueux du droit à l’autodétermination. Elles réaffirment leur soutien à l’esprit des accords de Matignon signés en juin 1988 qui ont « manifesté la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité » [5].

Le 22 mai 2024

[1] Personnes inscrites sur les listes électorales en 1998 ou nées sur le caillou avant 1989 et y vivant ou nées après 1989 en ayant un parent répondant au précédent critère.

[2] Toute personne née avant 1998 et ayant dix années de présence en Nouvelle-Calédonie pouvant voter lors des élections provinciales (les provinces sud avec Nouméa, Nord, et des Iles Loyauté) dont le vote détermine la représentation au congrès, lui-même élisant le gouvernement.

[3] Selon le Comité des droits de l’Homme de l’Onu : « Les critères établis [qui ont pour effet une discrimination ethnique] sont raisonnables dans la mesure où ils s’appliquent strictement et uniquement à des scrutins s’inscrivant dans un processus d’autodétermination » et « les seuils n’apparaissent pas disproportionnés vis-à-vis d’un processus de décolonisation impliquant la participation des résidents qui (…) ont contribué et contribuent à l’édification de la nouvelle-calédonie » (15 juillet 2002), repris par la cour européenne des droits de l’homme par un arrêt du 6 juin 2005, py c. FRANCE, N°66289/01

[4] Accord de Nouméa de 1998, article 221 sur le corps électoral, et loi organique de 1999 chap. 2, articles 188 et 218.

[5] Préambule des accords de Nouméa de 1998.

https://www.ldh-france.org/declaration-conjointes-des-ldh-francaise-et-caledonienne-lurgence-dun-retour-au-calme-en-nouvelle-caledonie-par-la-reprise-du-dialogue/